-

お年玉ってとは?

-

いつから、何歳まであげるのが普通?

-

生まれたばかりの赤ちゃん

-

1歳や2歳の子供にもお年玉は必要?

お年玉をもらった年齢は、18歳、高校卒業まで、大学卒業と意見を聞くことありますが、みなさん、バラバラですよね

一般的に子供にお年玉をあげるのは「赤ちゃん1歳や2歳の子供にもお年玉は必要?「1歳や2歳の子供にもお年玉は必要?」など、お年玉の始まりから、あげるのをやめるまでの年齢を徹底調査!

息子や娘、孫、親戚の子供にあげるお年玉。何歳から、いつまでお年玉をあげるのが一般的なルール(暗黙の)なのか。子供・孫にあげるべきお年玉の年齢に困った時のアイデアまで紹介しています

-

お年玉の由来

-

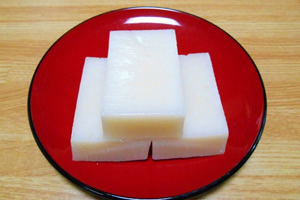

もともとは、子供にお餅を配る風習が起源

お年玉の起源は、江戸時代頃に、お正月に1年の力を蓄えるという意味で、子供にお餅をプレゼントするのが、お年玉の起源です。 お正月にお金を渡すのは、家系の一番偉い人が、使用人(今でいう従業員など)や師弟関係のある職業の師匠が、弟子にと、所謂、先輩後輩の関係で行われていた風習です。

仕事や生活を共にする人へ、1年のはじまりに、ちょっとしたボーナスを渡すという仕組みの名残です。それが段々と拡大解釈され、年上の者が年下の者へお金を渡すようになり、1960年以降に、子供へお金をお年玉として渡すようになったのが話の経緯です。高度経済成長期の出来事ですので、だんだんとゆとりのある時代になった事もあり、現代のような不景気な社会では、お年玉も見直しがあっても良いのかもしれませんね

何歳からお年玉をあげる?いつから、お年玉を渡すのが一般的?

-

お年玉をあげる年齢

-

赤ちゃんにあげる人は、25%

-

お年玉をあげる年齢相場

-

→親しい関係では、3歳からが相場

赤ちゃん(0歳から2歳) の子供に、お年玉をあげる人は、4人に1人。子供が、ちゃんと話せるような年齢になってから、渡すようになる人が多く、3歳からお年玉をあげるというのが、一般的な相場と言われています。

孫や親せきの子供など近い間柄や年上の兄弟がいる場合は、人間関係上、赤ちゃんでも渡す場合があるということです

何歳までお年玉はあげる?いつまで、お年玉を渡すのが一般的?

-

お年玉を廃止する年齢の相場は?

-

社会人になる時まで(18歳、22歳が最後)」

お年玉はいつまで、何歳まであげるべき?という疑問の答えはコレです

高校卒業から働くようになるまで、大学卒業までと、社会人になったらお年玉は、もらえなくなるというのが一般的な暗黙のルールです。

-

お年玉廃止年齢 1位「高校卒業まで(18歳)、35%」

-

お年玉廃止年齢 2位「大学卒業まで(22歳)、26%」

-

お年玉廃止年齢 3位「20歳まで、16%」

お年玉に関する考え方は、「大人になるまで」、「働くようになるまで」の2つの考え方が主流です。高校卒業が1つ目のターニングポイント。

次が、20歳まで、最後に大学卒業までです。 長くても、20歳まででは?と思い人もいると思いますが、大学卒業まで子供にお年玉を渡す親の意見は、「遠くの大学へ進学し、1人暮らし。なかなか帰って来ないので、交通費も含めて、お年玉を渡している」など。確かに、都心部に進学した1人暮らしの地方出身者は、実家に正月も帰らないタイプの子供も多いですよね。しかたがないのかもしれませんね

-

番外編:高校を中退してしまった場合は?

-

お年玉は廃止してOK?

考え方は、2つです。中退してしまったのなら、働け!だからあげませんという少し感情的な意見が1つ。2つ目に、18歳までは渡すという考え方です。

中退してしまった場合、周りの高校生の友達は、お年玉をもらうでしょう。中退するには、それなりに理由があります。自立しなさいという考えもありますが、そこから大学検定を受けて、進学する子もいます、丁度、ナイーブな時期になっているので、将来に期待して、18歳までは渡してもよいのかもしれません。周りと同じ扱いをしてあげないと、なかなか素直にもなれないものです。変にそこから、すねてしまっても困りますからね

さて、親や祖父母、友達の子供に渡す「お年玉の相場」を解説しました。他の年齢ではどうでしょうか。小学生、中学生、高校生、大学生別にアンケート結果をまとめていますので、気になる方はこちらも参考にしてもらえると、悩みも解決するかと思います

小学生:小学生のお年玉相場、子供の平均金額は?孫、甥・姪にはいくら?

中学生:中学生のお年玉相場、子供の平均金額は?孫、甥・姪にはいくら?